¿De dónde vienen las letras del flamenco?

Orígenes Históricos de las Letras Flamencas

“Napoleón Bonaparte, / con sus escoltas, / no llegaron al barrio / de la Victoria”. Esta letra, por alegrías y por cantiñas, se escucha aún a día de hoy en los tablaos. Con variaciones, ya que las letras del flamenco, por definición, no son exactas: hay quien canta “la playa de la Victoria” (en Cádiz existe la playa, pero no el barrio), o “no pisaron” en lugar de “no llegaron”. ¿A quién se le ocurrió esta letra? ¿En qué se inspiró?.

Según recoge Alfredo Grimaldos en su libro ‘Historia social del flamenco’, los gaditanos inventaron esta letra durante el intento de invasión por parte de los franceses en Cádiz el primer tercio del siglo XX. La resistencia contra las tropas francesas fue una fuente para el ingenio gaditano y dio lugar a esta y otras letras, como la que cuenta la historia de las granadas que caían en Cádiz pero no explotaban entre 1810 y 1812: “Con las bombas que tiran / los fanfarrones / se hacen las gaditanas / tirabuzones”. Más de un siglo después, en 1951, la interpretó como copla Rocío Jurado en la película ‘Lola la Piconera’, y Lolita Sevilla la grabó en la antología 40 coplas de España.

En este segundo intento de invasión por parte de Napoleón, el barrio que más recibió la violencia del enemigo fue el barrio de Santa María, otra letra que se sigue cantando y que dejó grabada, también por alegrías, Camarón de la Isla: “Qué desgraciaíto fuiste / barrio de Santa María / qué desgraciaíto fuiste / un barrio con tanta gracia, / ¡qué de bombas recibiste!”. E incluso actualmente ha quedado latente la unión entre la resistencia aragonesa y gaditana contra los franceses, así como la conexión entre la jota y alegría: “De Aragón, Agustina / y en Cai, la Lola / demostraron al mundo / ser españolas”. Estas son algunas de las letras más antiguas que dos siglos después siguen interpretando los cantaores y se han popularizado por alegrías.

“El gran poeta anónimo”

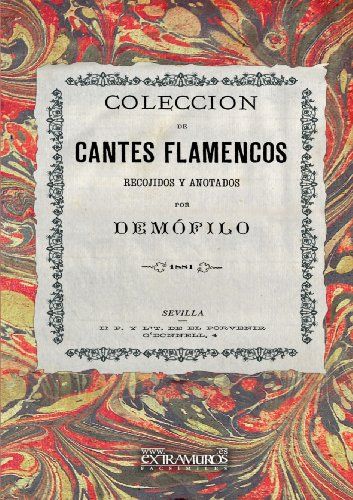

Aunque alguien tuvo que inventarlas en algún momento, las letras en el flamenco han sido históricamente populares y la mentalidad de registrar una letra es relativamente reciente. Antonio Machado Álvarez, “Demófilo”, publicó en 1881 el libro Colección de Cantes Flamencos, en el que quiso reflejar “las condiciones artísticas del gran poeta anónimo”. La primera letra de su colección dice así: “El querer quita el sentío / lo digo por experiencia / porque a mí me ha sucedido”.

Por otra parte, en el flamenco no existen las canciones como tal. Aunque las grabaciones en discos contengan un número determinado de pistas que se pueden distribuir y consumir como las “canciones” de otros géneros musicales, la manera de cantar (y bailar, y tocar la guitarra), se organiza en palos. Cada palo flamenco es una variación con unas características determinadas de compás, melodía y letras típicas. El cantaor va enlazando letras que conoce, coplas de varios versos (4, 5 o 6), deja espacio para el baile y el toque, y continúa con otra letra que no tiene por qué tener relación temática con el resto de letras que canta antes y después. Esto deja mucha libertad para el cantaor para recoger letras según le vayan viniendo a la cabeza, o para inventarlas en el momento.

Fragüeros y canasteras

Otras de las raíces de inspiración flamenca han sido los oficios. La fragua, por ejemplo, tradicionalmente ubicada dentro de las casas, donde se forjaban los metales, ha inspirado el imaginario flamenco. Camarón, hijo de fragüero, grabó por bulerías la letra “Soy fragüero / soy fragüero / yunque, clavo y alcayata / yunque, clavo y alcayata”. El trabajo de los canasteros y canasteras también dejó su impronta en los versos flamencos. Se dedicaban a recoger cañas en la orilla de los ríos para fabricar canastas. El cantaor de San Fernando, hijo de canastera, también utilizó esta referencia en sus discos, como en la canción Canastera: “Flamenquita, tú que haces tus canastitas en los puentes”. Camarón y Paco de Lucía elevaron la palabra canastera y crearon, tomando el compás por fandangos, un palo con este nombre. Artistas míticos como El Torta, Diego el Cigala o Parrita tienen grabaciones cuyo título incluye la palabra canastera; e incluso artistas aflamencados del siglo XXI, como Canelita, La Húngara o Moncho Chavea.

Influencia del trabajo en la mina

El oficio que ha inspirado el flamenco por excelencia ha sido la mina. La proliferación de explotaciones mineras en Jaén, Murcia y Almería en el siglo XIX hizo aumentar la población de las ciudades de la zona y puso en relación a “sus hombres, su industria, su vida y su cante”, como escribe Grimaldos en su libro. “Qué mal herido cayó / tengo un hermano en la mina / qué mal herido cayó / dejadme pasar por Dios / que hierba del monte traigo y quiero curarlo yo”, es una de las muchas letras que siguen presentes en espectáculos flamencos. La mina tuvo tanta importancia en la historia del flamenco que existe un grupo de cantes llamados “minero-levantinos”, herederos del fandango, que son la taranta, la cartagenera, la minera, la levantica y la murciana.

La Poesía en el Flamenco

En el siglo XX, los flamencos se acercaron a la poesía y tomaron de ella sus versos. Uno de los cantaores que más trabajó en este sentido fue Enrique Morente, que cantó las estrofas de Federico García Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti o San Juan de la Cruz. Camarón, igualmente, adaptó a Lorca y Omar Khayyam para su álbum La leyenda del tiempo. Otros se podría incluso decir que tuvieron su propio poeta. Fue el caso de José Menese y el pintor y poeta Francisco Moreno Galván, que escribió letras con gran carga social para el cantaor sevillano.

Las fuentes de inspiración del flamenco son infinitas. Como escribe Faustino Núñez en Flamencópolis: el flamenco habla de “la vida, la muerte, el amor, la desgracia, el trabajo, el desamor, la alegría, la pérdida, la soledad, el encuentro, el consejo certero, la súplica, la divinidad, el miedo, la ambición, la ansiedad, la protesta, la persecución, los hechos históricos, la madre, el amigo, el hermano, el carcelero, la mina, el campo, el mar, los animales, la naturaleza”. El flamenco puede contar el dolor de la pérdida de una madre, del horror de la imagen de Juan Simón enterrando a su hija, pero también de lo bonito que es el pueblo donde uno ha nacido. Cuente lo que cuente, el flamenco lo traduce en palabras sencillas y directas. Gustavo Adolfo Bécquer describió así el lirismo flamenco: “Breve, seco, desnudo, libre y despierto. Es como un corte en el universo”.